睡眠時無呼吸症候群は早期発見、早期治療が鍵

東急東横線『都立大学駅』から徒歩30秒の都立大学萩尾歯科クリニック院長の萩尾信輔です。

前回は睡眠時無呼吸症候群の症状の一つである『いびき』についてお話しました。

睡眠時無呼吸症候群は、閉塞性睡眠時無呼吸と中枢性睡眠時無呼吸に分けられます。

今回は、様々な睡眠障害の種類をお話しながら、歯科と関連の深い閉塞性睡眠時無呼吸についてお話させて頂きます。

睡眠の役割

睡眠には、身体の疲労回復や老廃物の除去、脳の休息、記憶の整理、精神面の調整などの役割があり、心身共に健康であるためには、適切な睡眠時間と質の高い睡眠が必要です。

睡眠障害とは

睡眠及び覚醒に関連する障害全般を指し、昼間などの生活に至るまで影響を及ぼす可能性のある疾患です。

睡眠障害の分類

1.不眠症

・不眠障害入眠困難、睡眠維持の困難、疲労または倦怠感、日中の眠気

2.睡眠関連呼吸障害(SRBD:Sleep Related Breathing Disorders)

・閉塞性睡眠時無呼吸(OSA:Obstrucitive Sleep Apnea) 睡眠時無呼吸の中でも、閉塞性呼吸イベントが優位のもの

・中枢性睡眠時無呼吸(CSA:Central Sleep Apnea) 睡眠時無呼吸の中でも、中枢性呼吸イベントが優位のもの

・睡眠関連低換気障害 睡眠中に体内の二酸化炭素の量が一定以上増えてしまう状態

・睡眠関連低酸素血障害

3.中枢性過眠症群

・ナルコレプシー 過度の眠気、突然の筋力低下

・突発性過眠症 過度の眠気、日中に眠り込んでします

・睡眠不足症候群 過度の眠気、日中に眠り込んでしまう、集中力や注意の欠如

4.概日リズム睡眠・覚醒障害群

・不規則睡眠・覚醒リズム障害

・交代勤務障害

5.睡眠時随伴症候群

・レム関連睡眠時随伴症候群

6.睡眠関連運動障害群

・むずむず脚症候群

・周期性四肢運動障害

7.その他睡眠障害

以上のように、睡眠障害には多くの種類があり、原因や症状も様々です。

その中で、歯科と最も関連が深い睡眠時無呼吸症候群はその中の、睡眠関連呼吸障害に分類されます。

睡眠時無呼吸症候群とは

睡眠時無呼吸症候群(SAS:Sleep Apnea Syndrome)は、寝ている間に、呼吸をしていない時間を繰り返し、睡眠が浅くなり昼間時間帯の眠気や様々な合併症を引き起こす病気です。

いくつかの考え方がありますが、睡眠時無呼吸症候群は、閉塞性睡眠時無呼吸と中枢性睡眠時無呼吸の総称とされています。

その中で、大きな割合を占める閉塞性睡眠時無呼吸は、寝ている間に呼吸しようと努力しているにも関わらず、気道が部分的、または完全に閉塞することにより、血液中の酸素飽和濃度を示す、s p O2が低下し、その結果浅い睡眠を繰り返す特徴があります。

しかし、自分自身が浅い睡眠を繰り返し、十分な睡眠が取れていないことを自覚することは難しく、専門機関に相談される割合はわずか6%です。

そこで、今から一般的な症状や睡眠時無呼吸症候群になりやすい人の特徴について詳しくご説明しますので、少しでも当てはまる方は医科や歯科に相談してみて下さい。

睡眠時無呼吸症候群の一般的な症状

・いびき

・起床時の頭痛

・日中の過度な眠気

・熟睡感の欠如

・倦怠感

・夜間の頻尿

・集中力の低下

睡眠時無呼吸症候群になりやすい人の特徴

寝ている間に気道が狭くなり、呼吸が止まりやすい方には、いくつかの特徴がありますので、以下に示させて頂きます。

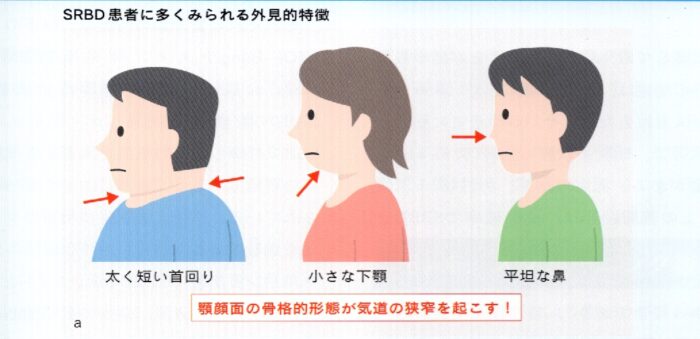

外見的特徴

・太く短い首回り、細く長い首回り

・小さな下顎

・平坦な鼻

一方で、近年、首が細くて長い、痩せ型の若い女性にも睡眠関連呼吸障害が多いことが分かってきました。

お口の中の特徴

・大きな舌

・舌、頬に見られる圧痕

・幅の狭い上顎

・歯肉の退縮

・口蓋垂がお口を開けた時に見えない

・口蓋扁桃が大きい

まとめ

睡眠時無呼吸症候群の方は、様々な合併症を引き起こすリスクが高いにも関わらず、自分自身で病気を自覚しづらい状況にあります。

今回のブログを通して、一人でも多くの方が睡眠時無呼吸に気付き、専門機関にご相談して頂けると嬉しく思います。

また、ご自身では気付きにくい病気ですが、歯科治療を通して睡眠時無呼吸の兆候を把握できることも多くありますので、歯科医師、歯科衛生士が睡眠時無呼吸の特徴を把握し、ご指摘できるようになって頂けるとより良いと感じています。

次回は、睡眠時無呼吸症候群の治療の必要性についてお話させて頂きたいと思います。